“Sentí que estábamos tres, y la muerte estaba ahí con nosotros”: Pedro Almodóvar sobre La habitación de al lado

Mario Amaya

Pedro Almodóvar es mucho más que un cineasta icónico; es un maestro de lo irreverente, lo cómico y lo absurdo, cualidades que lo han convertido en un director de culto que trasciende las barreras del idioma español. Nació el 25 de septiembre de 1949 en Calzada de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, y en su infancia estuvo influenciado por los sacerdotes salesianos y franciscanos. A pesar de la aparente rigidez de esa formación, fue allí donde desarrolló su amor por el cine y las cámaras. Siempre ha dicho que su paso por la escuela le dio las bases para explorar la narrativa literaria, una herramienta fundamental para su carrera como cineasta, y que ya se aprecia en sus primeras películas: Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), Laberinto de pasiones (1982) y Entre tinieblas (1983).

En 1984, ya con algo de reconocimiento en España, filmó ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, un punto de inflexión en su estilo, que luego consolidó con Matador (1985), un filme “sobre la muerte, el sexo y la culpa”, según su descripción. Al año siguiente dirigió La ley del deseo, primera película financiada por la productora que creó junto con su hermano Agustín.

Sin embargo, su salto al reconocimiento internacional vino en 1988 con Mujeres al borde de un ataque de nervios, cinta que le valió su primera nominación al Óscar. A partir de ahí, su carrera despegó, y continuó rodando películas con su inconfundible sello de humor negro, sarcasmo y un toque de locura, como Átame (1989), Tacones lejanos (1990), Kika (1993), La flor de mi secreto (1995), Carne trémula (1997) y Todo sobre mi madre (1999). Esta última fue un éxito arrollador y obtuvo premios como el Óscar y el Globo de Oro a mejor película extranjera.

En el año 2002, Almodóvar ganó el Óscar al mejor guion original por Hable con ella. Después vinieron otros éxitos, como La mala educación (2004), Volver (2006) y Los abrazos rotos (2009). En La piel que habito (2011) se aventuró en el terreno del terror psicológico, con uno de sus actores favoritos como protagonista: Antonio Banderas.

(Dolor y Gloria, el regreso de Pedro Almodóvar)

Lejos de detenerse, Almodóvar ha seguido explorando temas profundamente humanos en su filmografía más reciente, como se refleja en Los amantes pasajeros (2013), Julieta (2016), Dolor y gloria (2019), y Madres paralelas (2021).

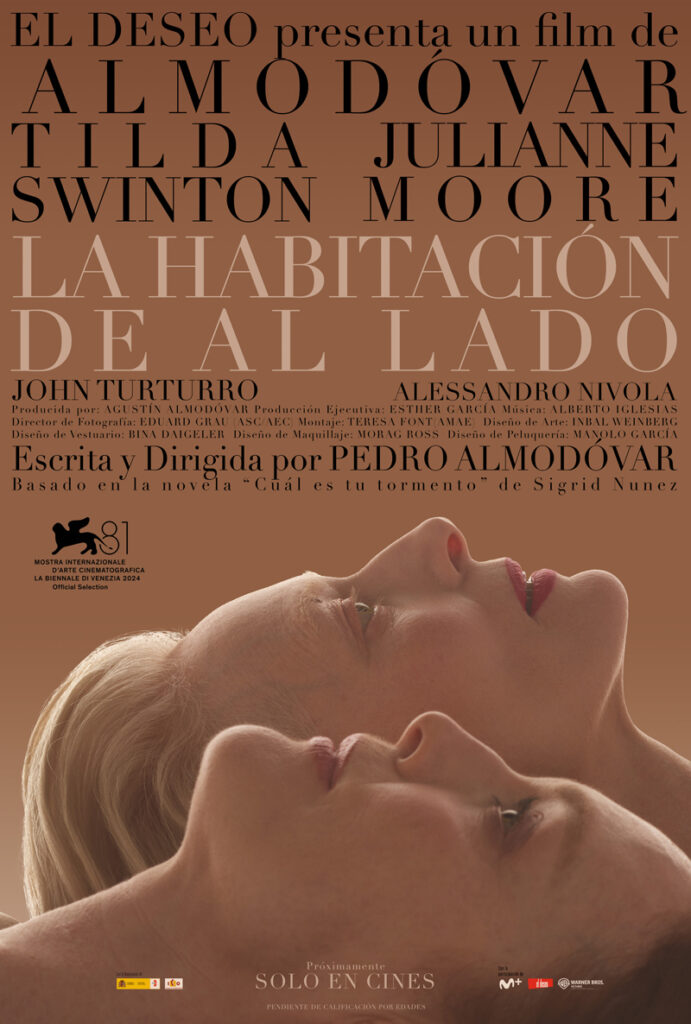

Ahora, con su más reciente producción, titulada originalmente The Room Next Door, o La habitación de al lado, el director español se sumerge en su primera película dirigida en inglés. Narra la historia de Ingrid (Julianne Moore), una escritora de novelas que reaviva su relación con su amiga Martha (Tilda Swinton), una periodista de guerra con quien había perdido contacto durante varios años. Las dos mujeres se sumergen en su pasado, compartiendo recuerdos, anécdotas, arte y películas, pero Martha tiene una petición que pondrá a prueba el vínculo que han renovado.

Este delicado drama de Almodóvar es una representación serena y humana de la belleza de la vida y la inevitabilidad de la muerte, con unas actuaciones deslumbrantes de Moore y Swinton.

Al adaptar What Are You Going Through (Por lo que estás pasando), obra literaria escrita por Sigrid Nunez, Almodóvar ha reformulado su fascinación de siempre por las historias de mujeres, ahora en un contexto estadounidense. El cineasta español capta a Nueva York con un afecto encantador, lo que le valió que su cinta se llevara el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia de este año.

La película número 23 de Almodóvar puede parecer una rareza en su filmografía, aunque en ella muestra destellos de su característico diseño visual, a la vez que crea un espacio para que recojamos nuestros pensamientos sobre lo que nos espera en la habitación contigua, como lo sugiere su título.

Para Pedro Almodóvar, esta historia no es solo la tragedia de una persona enferma y de cómo usa la ley para poder ejercer su derecho a morir con dignidad en un mundo moderno que, en su propia medida, lo muestra como un mundo aquejado, lo que refuerza la necesidad de que los enfermos terminales puedan elegir su propio destino.

(La sexualidad de los animales según Isabella Rossellini)

¿Por qué Almodóvar eligió hacer una película en inglés?

Para mí, es como empezar un juego, una nueva etapa con una película en inglés, como si fuera de ciencia ficción. Solo necesitaba el vehículo adecuado para hacerlo, y lo encontré en medio de las páginas de What Are You Going Through, la novela de Sigrid Nunez. El libro es casi inadaptable. Quiero decir, es imposible adaptar todo, pero me atrapó mucho un capítulo, uno en particular: cuando el personaje de Julianne va al hospital a ver a su amiga. A partir de ahí, desarrollé estos dos personajes con esa idea. Y, bueno, eran mujeres de Nueva York, y también pertenecían a una generación que conozco bien, la de mediados de los años ochenta. No es un análisis de la sociedad estadounidense, pero sé cómo tratar a dos mujeres de ese periodo, y conozco a algunas otras como ellas.

Estaba muy contento porque pensé que tendría más problemas, pero el lenguaje, aunque muy incómodo, no fue un problema. Básicamente, las dos entendieron sin problemas el tono que quería darle a la historia. Quería que fuera más contenido, más austero y emocional, pero sin caer en el melodrama. Y tuve mucha suerte porque, de verdad, hay muchos temas en la película, pero el principal es el que nos ofrecen Tilda y Julianne juntas. Es un verdadero espectáculo ver en acción a dos actrices maravillosas, así que fui muy afortunado.

Todos, de alguna manera, estamos capacitados desde jóvenes para disfrutar y hablar de la vida, pero no tenemos realmente el lenguaje para hablar de la muerte…

Sí, siempre es difícil hablar de la muerte. Nací en esta región de España que es La Mancha, y ahí hay una gran cultura sobre la muerte, muy humana, y es más una cultura femenina que masculina. Pero me siento más cercano al personaje de Julianne en esta situación. No puedo entender que algo que está vivo tiene que morir. En ese sentido, me siento como un niño, muy inmaduro, porque la muerte está en todas partes. Solo hay que ver las noticias para advertir que está por todos lados, pero es algo que nunca he podido captar. Entonces, es algo no doloroso, pero sí muy difícil. El sentimiento es que cada día que pasa es un día menos que tengo, y realmente me gustaría sentir que fue un día más que viví.

( Pedro Almodóvar analiza los looks más importantes de todas sus películas )

¿Cuál fue su sensación mientras filmaba la historia?

Sentí que estábamos tres, y la muerte estaba ahí con nosotros; sentí esa presencia. Y también, como el personaje de Julianne, nos acostumbramos a lo que significa vivir con eso, porque seguro que, tarde o temprano, habrá una muerte. Al final, me sentí mucho más cerca y mucho mejor, y aunque no comprendí completamente lo que significa la muerte, fue una muy buena lección que el personaje de Tilda nos dio al personaje de Ingrid y a mí mismo.

La historia habla de una aceptación tranquila de la muerte, pero, por otro lado, tiene un enfoque político. ¿Se siente esperanzado con el mundo tal como es ahora?

Intento ser optimista. Además, una de las mejores novelistas españolas, Almudena Grandes, que lamentablemente ya falleció, me dedicó uno de sus libros: “Pedro, la alegría es la mejor forma de resistencia”, me escribió. Es decir, el optimismo es la mejor manera de resistir. Y creo que tenía razón. Suena un poco abstracto, pero es así.

Si bien no era mi intención mientras filmábamos, este es el mundo en el que vivimos ahora. Y la cinta trata sobre la empatía de Ingrid, su generosidad y una profunda amistad para ayudar a alguien. En última instancia, creo que mi película es una respuesta a los discursos de odio que escuchamos todos los días en España y en el mundo. Este filme es exactamente lo contrario a esos discursos.

Y es que no solo Europa tiene problemas con la inmigración. Aunque en la película hablamos de un caso personal y específico, quiero transmitir el mismo mensaje: Ingrid abre los brazos y acoge a todos los niños no acompañados que luchan por llegar a nuestras fronteras, mientras que la extrema derecha en España quiere que el gobierno envíe a la marina para impedir la entrada de “invasores”. Es algo delirante, profundamente estúpido y muy injusto.

¿Cuál piensa que pueda ser la respuesta a ese fenómeno?

Si podemos hacer algo en un mundo tan complejo como el que vivimos, lleno de peligros, lo primero es concientizar a la sociedad de los peligros que emergen, porque el cambio climático no es una broma, por ejemplo. ¿Cuántas manifestaciones necesitamos para estar seguros de que es real? Pero esta película habla de una mujer en un mundo que probablemente también está organizándose.

A mi juicio, la única solución es que cada uno de nosotros, desde nuestro lugar —yo desde aquí, tú desde el tuyo y en otras historias—, enfrente estos tipos de manifestaciones negacionistas porque estamos en peligro; el planeta está en peligro.

Parece que la gente ahora prefiere creer lo que quiere antes de verificar…

Sí, por supuesto. La película no trata directamente de esto, pero está presente en el trasfondo. La historia personal de Ingrid es de una generosidad tremenda, pero está en un mundo que se encuentra al borde del colapso. Entonces, aunque no hablamos de la política global o el cambio climático directamente, no es ajeno a lo que sucede en la historia. Es algo que flota en el aire, en cada respiración de los personajes, y es algo que creo que todos estamos sintiendo en nuestra vida ahora mismo: esa incertidumbre, esa sensación de que estamos en una cuenta regresiva, de que algo está mal.

¿Es la fe un elemento necesario de manifestar ante la muerte?

En cuanto a la fe, yo diría que la película habla más de la fe en las personas, en la humanidad, que en cualquier tipo de religión. No es una película espiritual en ese sentido, pero es profundamente humana, y pienso que esa es la verdadera fe que se explora aquí: la fe en el otro, en lo que alguien puede hacer por ti y lo que tú puedes hacer por alguien más cuando todo parece estar desmoronándose.

Hablando de desmoronamiento, la crisis de la industria del cine es evidente, las plataformas de streaming han alterado los modelos de distribución. ¿Cómo percibe la situación del cine hoy?

Creo que, en parte, estamos en una época de cambios inevitables. El streaming ha traído grandes cosas, como una democratización del acceso al cine, que es algo bueno, sin duda. Pero también ha cambiado la manera en la que se consumen las películas. Algunas veces tengo la sensación de que se ha perdido un poco la experiencia colectiva de ir al cine, de ver una película en una sala oscura, con desconocidos a tu alrededor, compartiendo algo en ese momento, todos juntos. Eso es algo que, a mi juicio, no se puede remplazar.

Además, me preocupa que las plataformas, al buscar satisfacer al mayor número de personas posible, tiendan a producir contenidos más seguros, más predecibles. En lugar de tomar riesgos con historias más audaces o distintas, prefieren ir a lo seguro. Y ese no es el tipo de cine que me interesa hacer. El cine debe ser un espacio para la transgresión, para contar historias que nos incomoden o que nos hagan pensar de manera diferente.

Pero, por otro lado, tengo esperanza. Pienso que siempre habrá lugar para el cine independiente, para las voces únicas. Los grandes cambios traen nuevas oportunidades, y es posible que de estas crisis salgan formas nuevas y emocionantes de contar historias.