Beijing, la capital del pasado y el futuro chino

Adriana La Rotta

En 2003 fui por primera vez a Beijing, la capital china que todavía en muchos países de habla hispana se sigue llamando Pekín. Era comienzos de noviembre y faltaban varias semanas para que llegara el invierno, pero el temible viento siberiano ya soplaba sobre la ciudad, moviendo furiosamente las cometas que los vendedores ambulantes elevaban sobre la Plaza Tiananmen.

Beijing me pareció una ciudad hostil, un monumento colosal y deshumanizado, creado para recordarles a los individuos que sin el Gran Hermano, la inmensa máquina del poder que todo lo sabe y todo lo ve, sus vidas son insignificantes. Varios años antes había estado en Belgrado, en la antigua Yugoslavia, y ahora que me encontraba caminando por Beijing volvía a tener esa sensación desapacible que produce la arquitectura soviética.

La otra cara de Beijing

Aún así, la ciudad me pareció mucho más moderna de lo que me esperaba y me sorprendieron los embotellamientos de tráfico, que sucedían en el mismo lugar en el que pocos años antes sólo había bicicletas.

La fealdad de los edificios oficiales, sin embargo, no logró opacar el impacto que me produjo la “Ciudad Prohibida”, el palacio que sirvió de residencia a la familia imperial y a funcionarios del gobierno chino durante cinco siglos y del cual fue desalojado en 1924 Puyi, el último de los emperadores.

Creo que lo que más me sorprendió no fue la belleza en sí de la ciudadela, sino el hecho de que hubiera sobrevivido a los primeros años del comunismo y más tarde a la furia destructora de la Revolución Cultural de Mao Tse-tung.

El día en que visité la Ciudad Prohibida había pocas personas y el ambiente en sus galerías y en sus patios interiores era tan apacible, que por momentos sentí que había viajado de regreso a la dinastía Qing y que pronto vería eunucos y concubinas saliendo del interior sombrío de los edificios.

Lo que no percibí en aquel 2003, era la transformación que estaba a punto de sufrir la capital china, que se preparaba frenéticamente para ser la sede de los Juegos Olímpicos. Por eso cuando regresé, me quedé atónita.

Los feos monumentos estalinistas todavía estaban allí, pero alrededor de ellos se dispersaba una sucesión interminable de edificios modernísimos, centros comerciales, hipermercados y autopistas que hasta hacía poco tiempo no existían. Más de treinta edificios habían sido construidos o reconstruidos y por toda la ciudad se veían relucientes estaciones de metro, distribuyendo pasajeros que recorrían la ciudad a bordo de veloces vagones subterráneos.

La moderna Beijing

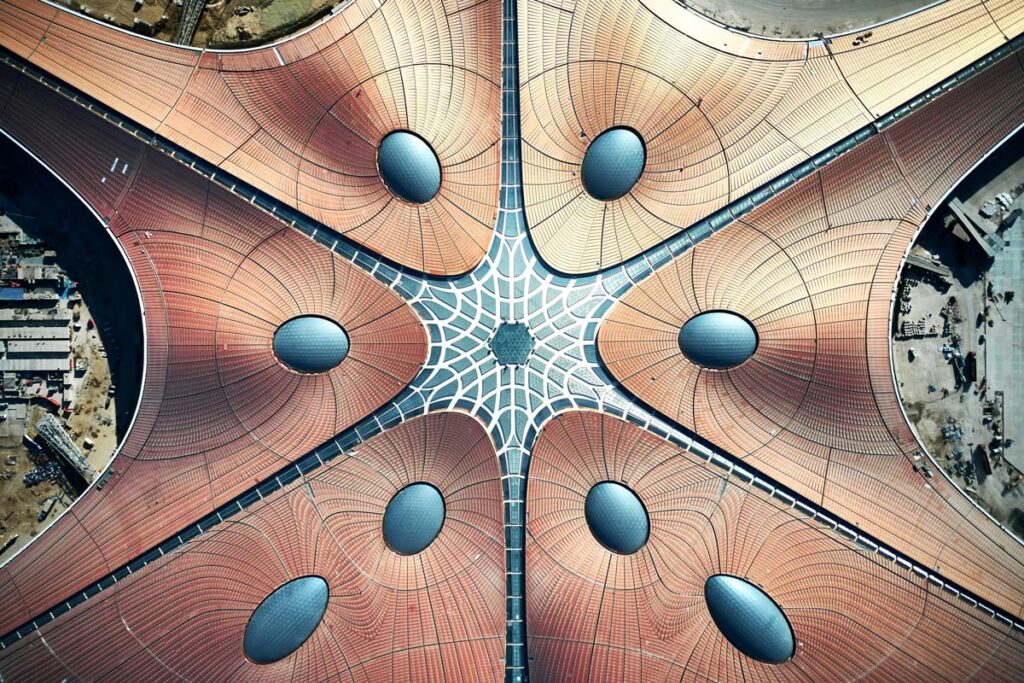

El antiguo aeropuerto internacional había sido convertido en una maravilla arquitectónica con tres pistas de aterrizaje, mientras que un eficiente servicio de tren garantizaba el recorrido al centro en pasmosos 20 minutos.

Cuadras y cuadras de hutongs, los tradicionales callejones conformados por casas construidas alrededor de un patio central, habían sido demolidas y reemplazadas por las mismas avenidas y edificaciones que son la esencia de cualquier urbe occidental.

En poco más de un lustro, un ejército de 300 mil obreros había trabajado sin parar para convertir a Beijing en la ciudad del futuro, borrando de paso muchas de las huellas de su pasado.

¿Está bien lo moderno en China?

Si lo que sucedió en esos años desenfrenados fue transformación o destrucción está en disputa. Para el periodista inglés Jasper Becker, no hay ninguna duda: es un acto deliberado de vandalismo cultural que él documenta en su libro La Ciudad de la Tranquilidad Celestial.

Escuché hablar a Becker en Hong Kong y relatar cómo lo que empezó como un libro sobre las reliquias arquitectónicas de la capital china, acabó siendo una especie de réquiem de los centenares de monumentos y templos que fueron víctimas del bulldozer.

Según Becker, al menos 50 de los 64 kilómetros cuadrados que comprenden la antigua Beijing, fueron demolidos para dar paso a autopistas y rascacielos. Con la excusa de modernizar, sostiene el autor, el gobierno alteró y sigue alterando drásticamente el paisaje físico de China, para editar de la memoria colectiva las partes de la historia que no encajan en la nueva versión del país.

No puedo dar fe de la conspiración, pero confieso que la nueva Beijing me parece una ciudad fascinante, llena todavía de tradición, pero con una vitalidad como la que sólo se siente en las grandes capitales del mundo. Modernizar su economía y abrirse al mundo ha transformado visceralmente a China. Pretender que las marcas de esa transformación no se noten en su cara, sería pedir demasiado.