El viaje de Valentina Hoyos para aprender a tejer como un acto de libertad

Simón Granja Matías

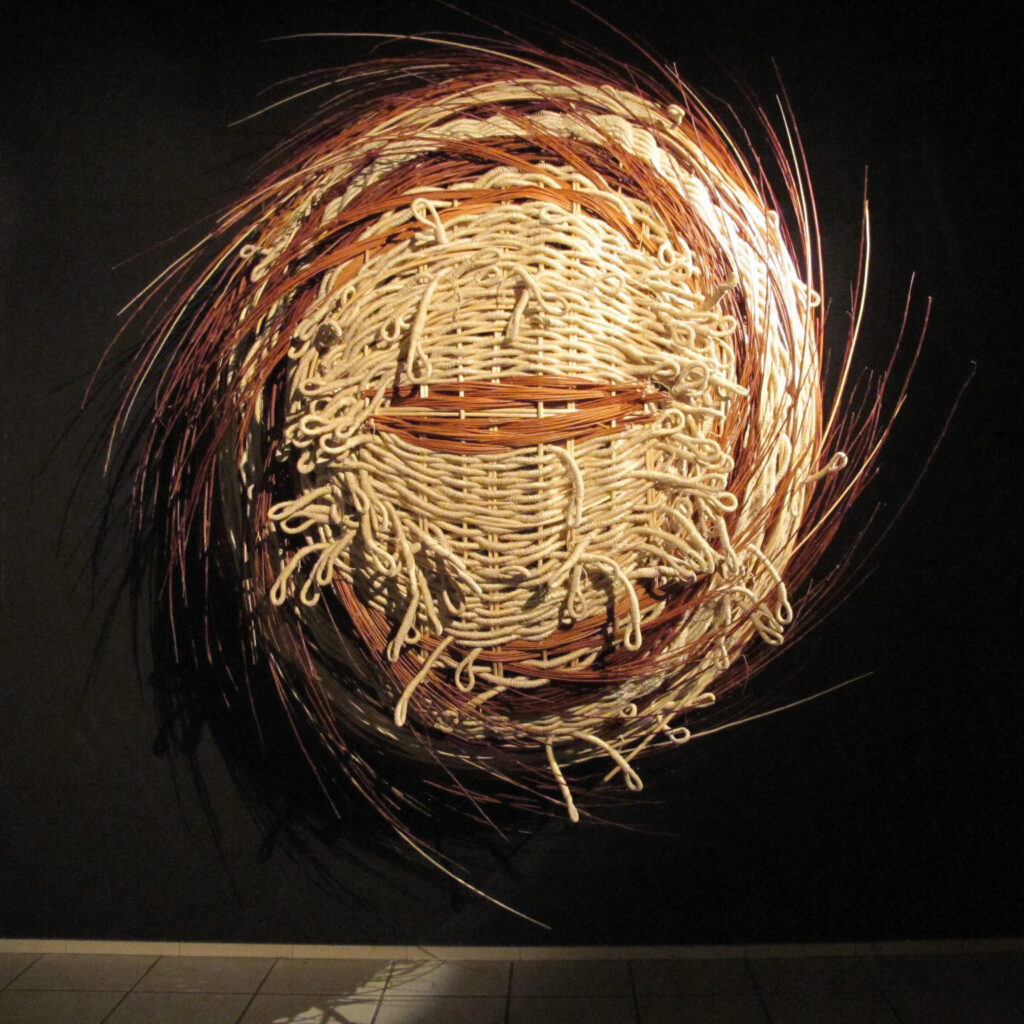

Cuando Valentina Hoyos Aristizábal descubrió que podía tejer, entendió por primera vez en su vida que era posible dejar de sentir vacío en el plexo solar; comprendió que podía, por ejemplo, crear esos huevos blancos en los que se imagina que está su hermana. “La tejí tantos millones de veces en la mente antes de poder tejerla físicamente, que esa obra la nombré Los huevos de mi cabeza”, cuenta a sus 66 años, cargada de energía y con una sonrisa luminosa. Hoyos, comerciante, tejedora y artista colombiana, ha recorrido el país de punta a punta para aprender sobre los tejidos, técnicas y materiales que se emplean de manera sostenible y natural en las comunidades campesinas e indígenas de Colombia.

Hoy, con un taller de 150 mujeres, comercializa artesanías en algodón, lana y fique en el exterior, especialmente en Francia, donde pasa gran parte de sus días. Su trabajo se caracteriza por el uso de fibras y tintes naturales. Cada pieza —tapetes, cubrecamas, sobremesas, canastos, entre otros— es única, hecha con técnicas ancestrales utilizadas por comunidades indígenas y artesanas, pero perfeccionadas con su ingenio. Sus piezas han estado en la reconocida feria de diseño francesa Maison&Objet.

Ha trabajado con diseñadores como el chileno Nelson Sepúlveda, un referente mundial del diseño hecho a mano; la firma del francés Christian Liaigre, uno de los arquitectos e interioristas más reconocidos en el ámbito internacional; la arquitecta italiana Viviana Haddad, quien adquirió algunas de sus obras para decorar la habitación del príncipe de Mónaco, y Luis Laplace, un argentino considerado uno de los diseñadores más inspiradores. “Queda una montaña de gente por nombrar”, asegura. Pero llegar hasta este punto no ha sido nada fácil.

Aunque Hoyos reside mayoritariamente en Francia, también pasa largas temporadas en Pereira, su tierra natal, donde vive su madre, y en Bogotá o en México. Y es que ella misma asegura que no se puede quedar quieta: “No soporto la rutina. No puedo dormir todo el tiempo en la misma cama ni en el mismo sitio de la casa. Me aburro sobremanera. Ando con una maleta para todo lado”, cuenta.

Mientras se toma un café en Villegas Editores, el único lugar en Colombia donde se pueden encontrar algunas de sus piezas, dice: “Mire, si a mí me preguntan qué hago, simplemente digo: ‘Lo que me da la gana’. Ese es el punto al que he querido llegar”.

Además, con su acento pereirano pero con un cierto toque francés, recuerda que su papá, Horacio Hoyos, les decía a los profesores del colegio que la dejaran ir cuando ella quisiera, que la subieran a un taxi y la enviaran a casa, porque cuando decía que se quería ir, se iba. “Yo me saltaba la reja o me escapaba de alguna manera”, afirma. Esa libertad que la ha caracterizado desde niña, cuando quería correr por las calles de su barrio sin camiseta y con el cabello tan largo que le llegaba hasta los tobillos, ha tenido un precio alto.

Su papá se lo dijo justo antes de morir: “Ser libre cuesta mucho, y tú pagaste el precio millones de veces en la vida”, recuerda mientras se toca los anillos de la mano.

“Hola, Adriana, ¿cómo estás?”, saluda Valentina a Adriana Henao Mejía, una mujer que se acerca y la recibe con afecto. “Ella es una joyera genial”, dice. “Es quien me hizo la copia de dos piezas precolombinas que me regaló mi papá”, explica.

Su papá le obsequió esas piezas originales porque sabía que ella admiraba ese tipo de trabajos ancestrales, pero también fue, en parte, una respuesta a un reclamo. Él solía regalarle joyas muy bonitas, pero del gusto de su hermana mayor. A Valentina no le gustaban el oro, ni las esmeraldas, ni los rubíes; ese no era su estilo. Así que, en una ocasión, le dijo a don Horacio: “Creo que es más fácil que le dé los regalos directamente a ella y que no tengan que pasar por mis manos”.

Fue entonces cuando, recuerda con cierta vergüenza, su papá fue a buscar esas piezas precolombinas que le costaron una fortuna. “Me morí de guayabo porque no me gustaba usar cosas de muertos, pero él hizo el esfuerzo de darme algo de mi gusto”, señala. Horacio Hoyos tenía una serie de contrastes muy especiales para la época. Era un hombre conservador; no aceptaba que alguno de sus hijos viviera en unión libre, por ejemplo.

Sin embargo, en contraposición, uno de sus mejores amigos era gay, y él lo aconsejaba todo el tiempo. “Llegaba a llorarle en el hombro a mi papá, y él le decía: ‘Fidel, es que te conseguís unos culicagaos que solo te explotan; conseguí más bien un hombre de tu edad, que sea buen compañero’. Sin embargo, nunca aceptó que ‘yo fuera artista, que fuera independiente, que me manejara sola; era algo inconcebible para él’.

Por eso, quizás, la hermana mayor era su preferida. “A ella le gustaban la casa, la siesta, comer a ciertas horas; en cambio, yo no me rijo por horarios; si tengo hambre, como, no me importa si es el desayuno o el almuerzo, mientras que ella sí funcionaba así”. Y es a ella a quien hoy recuerda, pues está presente en cada rincón de su conversación cuando habla de su vida. Ese vacío en el plexo solar lo llena con la imagen de su hermana, protegida dentro de un huevo. “A ella la asesinaron al frente de mi mamá”, recuerda con tristeza.

El arte de Valentina, como los huevos de su mente, y otras tantas piezas, han llegado a exponerse en lugares como el Viaduc des Arts, en París, el antiguo viaducto de la Bastilla, construido a mediados del siglo XIX para el paso de la línea ferroviaria París-Bastilla-Varenne, y que desde 2004 se ha convertido en un escaparate para artistas, artesanos, decoradores, joyeros, entre otros, que pueden exhibir sus obras allí.

En Colombia, tuvo una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Pereira y también participó en el Salón Nacional de las Artes en la Biblioteca Luis Ángel Arango. “El arte lo dejé de lado porque tuve que tomar una decisión, pero es algo que quiero retomar. Ojalá algún día pueda hacerlo”, dice.

Las diferencias con su papá se volvieron insostenibles, hasta el punto de que, dieciséis años, se fue de la casa. “Mi papá me dijo que me mandaba la ley. Entonces saqué un documento que decía que era mayor de edad y me fui”. Fue así como comenzó su viaje, una ruptura con su familia para buscar su libertad. Ya estaba estudiando Derecho en Pereira cuando se fue, y continuó con su carrera, pero mientras tanto trabajaba en un bar. Sus amigos siempre fueron mayores que ella, así que empezó a combinar la fiesta y la noche con los estudios.

Cerraba el bar a las cinco de la mañana, y a las pocas horas ya estaba sentada en el salón de clases. Un ritmo difícil de sostener. Cansada de la carrera, decidió irse a Bogotá, donde entró a estudiar Comunicación Social en la Universidad Externado de Colombia. De esa época recuerda que vivía en La Macarena y se iba hasta los rumbeaderos de salsa, como Café Libro, en su bicicleta, con tenis, en chicles y un chaquetón.

Cuando llegaba, se ponía una falda encima de los chicles y bailaba toda la noche. Ya de regreso, a las tres de la mañana, se subía de nuevo en su bicicleta y se iba a casa. La bicicleta era su medio de transporte.

El viaje

El día en que cerró la puerta de la casa de sus papás y se dijo “Me voy”, logró quitarse una carga enorme de encima, pero aun así persistía algo que la molestaba, hasta que empezó a tejer. Dejé muchas cosas atrás. “Por primera vez, supe qué era estar tranquila; para mí, ese fue el gran regalo de la vida, y por eso nunca dejé de tejer. Ni voy a dejar de hacerlo, porque estar ahí conmigo misma, pasar hilos, pensar en cosas y pasar hilos, es algo mágico. Por eso me dicen la tejedora”, dice.

Al preguntarle cómo llegó a tejer, la artista recuerda que, mientras trabajaba en un bar, conoció a una persona que tejía pulseras, y ella empezó a hacerlo también, sin saber que ese acto tan sencillo le cambiaría la vida. “Me preguntaba: ‘Ve, ¿y si ahora hago esto, y aquello?’”, y pasó de hacer pulseritas a cinturones. Luego se dio cuenta de que a la gente le gustaba lo que hacía, así que comenzó a buscar qué más podía hacer.

En el centro encontró un día una tela de gasa, la compró y empezó a sacar bufandas. Le comenzó a ir tan bien, que con el dinero que ganó se compró un telar, y ya sus amigos le pedían cobijas, cortinas y piezas más grandes. Fue así como dejó el trabajo en los bares y se dedicó a tejer y a estudiar.

Pero siempre inquieta, quiso aprender más técnicas, así que lanzó una moneda y cayó en el departamento de Bolívar. “Bueno, ¿qué hay de textiles allá?”, y la respuesta que encontró fue hamacas en San Jacinto. Fueron más de cincuenta horas en bus en esa época, hasta que llegó a la casa de su amigo Nicolás Hernán, integrante de Los Gaiteros de San Jacinto, quien la recibió con los brazos abiertos.

(Abel Rodríguez: el nombrador de plantas)

“Hice un trueque: yo les enseñaba a las mujeres a tejer blusas en dos agujas y ellas me enseñaban a tejer hamacas”, recuerda.

Empezó a vender blusas a las señoras adineradas del pueblo y con eso pagaba el arrriendo. Así pasaron los meses, más de un año y medio en esta tierra, tiempo que aprovechó para recorrer otros pueblos, aprender más técnicas y tratar de hacer cosas distintas. Buscó la manera de traer hilos de distinta calidad y de aplicar conocimientos diferentes para que sus productos se comenzaran a distinguir.

Sin embargo, el conflicto y el odio la llevaron a huir de esa tierra. “Un militar me tiró en un terreno pensando que yo estaba muerta, pero lograron salvarme la vida en Cartagena”. “Para las mujeres de mi generación fue muy duro. Yo tengo amigas a las que violaron, a las que maltrataron, a las que golpearon. Nosotras vivimos cosas impresionantes, porque ser mujer era muy duro en una sociedad tan machista como la nuestra, y uno cree que eso es un chiste”, recuerda.

Después de esa experiencia, se fue a casa de unos amigos en San Bernardo del Viento, con los que ya había vivido en Cajicá, miembros de un grupo de teatro que se llamaba La Papaya Partía. Allí siguió trabajando en sus tejidos y construyeron una casa con sus propias manos: “Hicimos el techo, recogimos palmas en la montaña y caminábamos con ellas hasta esas playas hermosas para tejer la casa”, cuenta.

En ese tiempo aprovechó para ir a todos los festivales de música de la Costa, como el del Porro en San Pelayo, donde casi muere electrocutada por un cable. “Tengo la cicatriz por donde entró la corriente y por donde salió”.

También estuvo viviendo unos meses en Quizgó, en el Cauca. Llegó allá con sus hilos para desarrollar un proyecto de mochilas y tejidos con personas víctimas del terremoto de Popayán de 1983, y luego se quedó trabajando con unas mujeres en Silvia, aprendiendo a hacer faldas y ponchos.

De ahí saltó a La Guajira, una tierra que siempre la había llamado. Llegó al cabo de la Vela, donde conocería a quien sería su mamá wayú, a la que le pidió que le enseñara a tejer. Sería con ella con quien se quedaría ocho meses, durmiendo en chinchorro, en una ranchería. Caminaba kilómetros buscando a las tejedoras, a las que les entregaba los hilos y recibía sus chinchorros, y así todo el día. Con el transcurso del tiempo, la veían pasar con burros, bicicletas o lo que pudiera, cargados de hilos de colores.

“A mí me adoptó mi mamá wayú. Como a los siete meses de estar en la ranchería, me hicieron una ceremonia y me bañaron con malambo. Ella murió hace cinco años, pero sé que tengo derechos y obligaciones en esa tierra. Tengo incluso mi lugar en el cementerio, que es un lugar muy importante, y heredé el chinchorro de mi mamá, algo muy valioso porque es donde nacen, donde se reproducen, duermen y también mueren”, cuenta orgullosa.

Su vida ha estado hilada con las de muchas otras personas, de otros aprendizajes, de muchas culturas, de muchos momentos e historias que le han permitido ser quien es hoy. Por ello, seguirle el hilo es difícil. Narrar sus aventuras por San Jacinto, por la costa caribe, por La Guajira, por el Cauca, por el Amazonas colombiano y otros tantos territorios, se queda corto, y aun más cuando quedan por contar los pasos que ha dado en los más de 20 años desde que se fue a Francia, una tierra que le ha dado mucho, donde expone con orgullo todos esos productos que ella y las artesanas con las que trabaja hacen.

“Sin los artesanos, no sería nada”, puntualiza.