Cecilia Álvarez-White: la detective del arte que radiografía cuadros para revelar sus secretos

Enrique Patiño

Hay un poderoso brillo en su mirada. Un brillo pasional, desmedido, visceral y, sin embargo, deductivo. Cecilia Álvarez-White actúa con la sagacidad de Sherlock Holmes para reunir piezas de información sueltas y encontrar respuestas perdidas en el tiempo. No es una figura literaria. En verdad lo hace: compara los trazos de las narices, bocas u orejas de distintos autores, las técnicas usadas y los pigmentos que empleó para dar con el verdadero e incógnito autor de una obra extraviada en el tiempo.

Somete cuadros de otras épocas a análisis de laboratorio y radiografías, y se plantea misiones que parecen imposibles, al estilo de la saga de acción, como encontrar la caligrafía pictórica de los pintores para saber quién —y, si es posible, cuándo y cómo— dejó su impronta. Lleva a cabo acciones descomunales, como desmontar un mural pintado por Alejandro Obregón sobre cal para llevarlo a otro lugar, y se empecina en descubrir qué colores verdaderos y pinceladas había en una obra erosionada y dañada para recuperarla y devolverle su belleza original.

Su camino hacia la restauración de arte

A Cecilia la apasiona lo que hace. Ama su oficio con tal pasión que el brillo en la mirada resulta inevitable. Es restauradora, y tiene en claro que reencarnará en ese oficio de nuevo en su siguiente vida, porque no se le ocurre mejor asunto al que dedicar su energía.

Sin embargo, no siempre lo tuvo claro. Es más, nadie mencionaba esa opción cuando eligió qué estudiar tras terminar su bachillerato en el Colegio del Sagrado Corazón en Medellín. Entró a cursar Arte y Decorado en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), pero pronto entendió que aquel lugar era más para que las sardinas de la época se entretuvieran.

Sagaz y arriesgada desde entonces, no desaprovechó la posibilidad de dejar los estudios para irse de viaje a Italia, con el susto y el beneplácito de su mamá. Llegó apenas con veinte años a Perugia, una ciudad que le pareció vieja, de piedra, solemne y lejana del calor y candor de su tierra natal. El cambio de óptica se produjo cuando empezó a aprender italiano y a viajar por los pueblos cercanos —como Siena o Asís—, conoció las obras de arte en vivo y escuchó clases magistrales de profesores como el historiador Giulio Carlo Argan. La vida le cambió.

Amor a primera vista con la restauración

Entendió que la Perugia en la que vivía había sido un pueblo etrusco. Para una futura restauradora, eso significaba que mientras unos sentaron las bases de una civilización, otros, los romanos, usaron esos recursos para expandir la suya. Había dos legados en esa ciudad, una capa tras la otra. A principios de noviembre, se matriculó con emoción en la Escuela de Bellas Artes de Florencia.

Se ubicó en un cuarto piso por un callejón cerca de la plaza de la Señoría, pero cuando salió el 4 de noviembre de 1966 escuchó el revoloteo de la gente y tuvo que quedarse en casa: el río Arno se había desbordado y Florencia se inundó. Se quedó inmersa en la tragedia, mientras observaba los carros flotar sobre las plazas. Pronto se enteró de que buscaban grupos de estudiantes para salvaguardar las obras de arte damnificadas. Ella se unió a uno de esos grupos y escuchó, por primera vez, la palabra restauración: el arte de devolver la belleza a lo bello.

Cuando estuvo de vuelta en Medellín, tuvo claro su camino; decidió viajar a México a estudiar y profundizar en la restauración. En ese momento del relato, los ojos le brillan con más intensidad porque fue profundamente feliz: no solo viajaba a conocer pueblos de México, sino que entendió que el arte latinoamericano se hermanaba en épocas, técnicas e historia. De este lado del mundo había mucho por descubrir.

Los azares de la vida terminaron conectándola con Guillermo Hernández de Alba, entonces director de la Casa Museo 20 de Julio. Junto con una amiga habían decidido crear un centro de restauración y Hernández de Alba las relacionó con Luis Carlos Galán, entonces embajador en Roma, que tenía una buena noticia: Italia quería brindar a un país latinoamericano un instituto de restauración. Cecilia cambió a Medellín y México por Bogotá, comenzó a trabajar desde Colcultura, y lo que vino a partir de ese momento es la labor a la que ha dedicado su vida.

¿Qué hace una restauradora de arte?

Una restauradora es como una arqueóloga del arte: puede descubrir una historia perdida con los materiales y el análisis de los objetos. En su caso, además, es necesario conjugar la investigación con el contexto histórico y el conocimiento de los materiales.

Cecilia se dedicó a su oficio, primero desde la institución y luego en forma independiente. Para llegar al fondo de una obra de arte necesitaba análisis de laboratorio, así que unió fuerzas con el radiólogo Hernando Morales para descifrar con rayos X qué ocultaban las capas de barniz de las obras. Pronto pudo demostrar cuáles sí había hecho, por ejemplo, el pintor colonial Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos y cuáles no.

Radiografió obras del Museo Colonial atribuidas a él y otras sin firma, y comenzó a comparar la caligrafía pictórica de todas. Eso significaba cotejar cómo pintaba cada artista las bocas, los ojos o las narices, porque cada uno tiene su impronta y, además, su manera de interpretar el mundo. Fue un gran hallazgo: de las mil que se atribuían a Vásquez —una cifra imposible—, los laboratorios se encargaron de darles nombre a otros autores. También fue el inicio de un archivo poderoso que hoy alcanza las dos mil quinientas obras estudiadas y clasificadas, con autores que van desde la Colonia y el siglo XIX hasta pinturas de Botero.

El barniz de Pasto: la técnica artesanal oculta

Su vida se llenó de barnices originales y alterados que fueron dejando a la vista colores maravillosos, capas ocultas, restauraciones previas chapuceras y accidentes que parecían insalvables, todo para descubrir el potencial que tenía cada obra y entender si valía la pena restaurarla. En una de esas vueltas del camino, apareció el barniz de Pasto.

En realidad, ni siquiera apareció: estaba oculto. El Banco de la República le encomendó restaurar unas láminas de cobre de origen flamenco halladas en la ermita de Egipto, poco comunes en nuestro continente, que habían traído durante el periodo colonial. Con un tamaño aproximado de sesenta por noventa centímetros, tenían marcos recubiertos por una pintura roja y dorada, un repinte antiguo. Debajo había barniz de Pasto.

El banco aceptó recuperar la versión original. Cecilia retiró el repinte y fue sacando capas hasta recuperarlo por completo. Lo que halló fue una intrincada y preciosa representación del mundo, una mezcla sugestiva de seres mitológicos y animales del otro lado del océano, entremezclados con la flora americana, plena de colores y vitalidad. Cecilia profundizó en la investigación y comprendió que en la época colonial los grupos indígenas quillacingas y pastos —entre Ecuador y Colombia— eran de los más numerosos y tenían un claro manejo de una resina casi milagrosa, que solo se podía obtener dos veces al año: la mopa-mopa.

El origen de la mopa-mopa

Después de su extracción, los indígenas masticaban y hacían pequeñas masas para limpiarla, luego la ponían a hervir para convertirla en lámina delgada, y por último la recortaban para elaborar sus cuentas de collar. También usaban pigmentos naturales para hacer representaciones geométricas y abstractas, que balanceaban los espacios según la visión astronómica del mundo andino: arriba, abajo e intermedio.

La belleza suprema de este trabajo empezó a obsesionar a Cecilia tras encontrar que el mayor desarrollo de este barniz sucedió durante el periodo colonial, cuando articuló la cultura local con la foránea, el mundo espiritual americano con el catolicismo europeo, integró dos mundos por medio del arte y dio paso a una expresión artística de un preciosismo luminoso.

Al final, rescató veinticuatro obras enmarcadas y decoradas con barniz de Pasto, y abrió el conocimiento a un material prodigioso y casi desconocido para el mundo del arte, que sigue siendo material de indagación por investigadores del mundo.

Doce pinturas de monjas de un artista desconocido

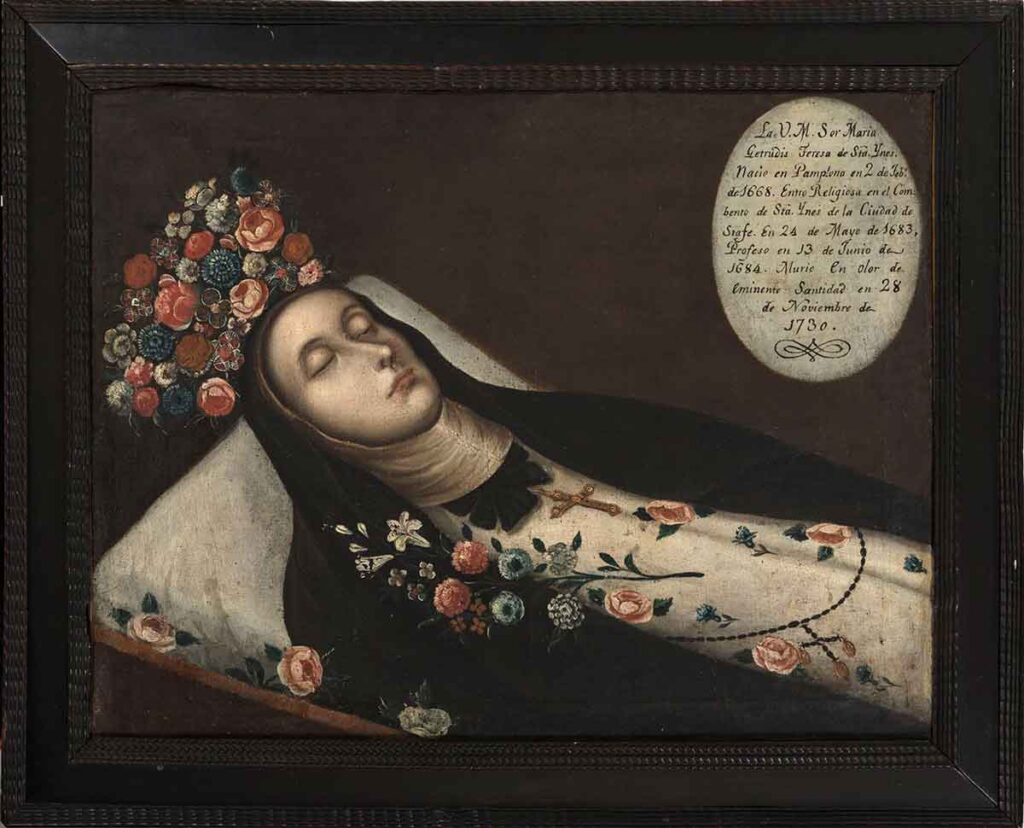

Otra de sus investigaciones versa sobre una serie de doce pinturas de monjas retratadas con coronas en su lecho de muerte, retratos que van de los siglos XVII al XIX y que, hasta hace unas décadas, habían salvaguardado las religiosas del monasterio de Santa Inés de Montepulciano, en un convento de clausura. Todas eran sobre el mismo tema, se hallaban en mal estado y habían sido intervenidas por las monjas en su afán por conservarlas.

Vea también: La historia secreta detrás de las flores de las monjas coronadas

Esa serie tenía un problema: todas las obras eran anónimas y no había información de las fechas ni de sus autores. Hizo el estudio con las radiografías en el convento y encontraron al autor, Joaquín Gutiérrez, a partir del archivo que había trazado gracias a su caligrafía pictórica.

Cuando el Banco de la República compró esas obras, pudo iniciar el lento y costoso proceso de recuperarlas. Hoy, esas piezas se suman a la colección de cuarenta y seis retratos de monjas coronadas, la más grande del mundo, cuyas flores revelan un rico mundo interior y hablan del florecimiento a una nueva vida.

¿Cómo mover una pintura en la pared?

Como restauradora, Cecilia respeta la obra original, por lo que siempre usa materiales reversibles por si en un futuro se debe mejorar algo. En otros casos, la labor es complicada, como cuando le pidieron trasladar una obra de Obregón pintada en un nicho a la casa que diseñó Rogelio Salmona en Cartagena para Gabriel García Márquez.

Había grandes dificultades, pues era una pintura sobre cal. Fue un proceso minucioso que implicó emplear la técnica del strappo, para traspasar la obra, desmontar, enrollar, utilizar un soporte, llevar en hombros y volver a montar en un lugar que, entre otras cosas, a la esposa de Gabo no le gustó, pero que el escritor lució con orgullo en algunas de sus fotos. Cecilia repitió el desmonte de un mural enorme de cinco metros en el antiguo teatro Almirante de Bogotá, aunque en este caso con una técnica de desbastar el mural por la parte de atrás y ponerle un soporte para trasladarlo.

Con motivo de la visita del papa Juan Pablo II a Colombia, hizo un recorrido por las representaciones de la Virgen de Chiquinquirá. O cuando se le pidió restaurar un cuadro de san Francisco, pintado por el español Zurbarán, descubrió, gracias a los rayos X, que debajo del san Francisco arrodillado existía una imagen alada y que en el cielo se había utilizado azul de Prusia, un pigmento descubierto en Alemania en 1703, que se comercializó sesenta años después en Colombia. Zurbarán había muerto en 1664. Esa parte era un repinte.

Su vida es de aventuras mínimas y minuciosas, pero expansivas. La mirada le brilla porque lo que hace es apasionante: retorna la belleza a la belleza, la luz a lo que ilumina y el sentido sublime a la creación.