Paraísos y jardines: la exposición en el MAMU que retrata la promesa de un mundo mejor

Simón Granja Matias

Si la naturaleza se puede sobreponer a la destrucción humana tal vez sea por su eterna perseverancia, esa que se manifiesta en algo tan sencillo como ese momento en el que, en medio del afán de llegar al trabajo, usted se detiene, mira el suelo asfaltado y descubre que una pequeña planta, frágil y fácil de arrancar, está rompiendo aquello que el hombre le impuso: ese suelo impersonal e industrial que parece inquebrantable y con el que, seguramente, usted alguna vez se ha tropezado.

Ahí está la perseverancia de la planta diminuta, de una florecita amarilla, que empieza a crear minúsculos jardines que, si dejáramos que el tiempo pasara y las pisadas disminuyeran, terminarían por reconquistar ese espacio que siempre les perteneció. ¿Una utopía, quizás? Con esa idea se inicia la exposición “Paraísos y jardines”, que se exhibe en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) del Banco de la República, con la palabra utopía formada a partir de una composición fotográfica de pequeños jardines que emergen del asfalto, creando las siluetas de cada letra.

Esta palabra, como señala la artista Milena Bonilla en la reseña de su obra, representa “una negociación constante entre el caos, la supervivencia y la adaptabilidad”. Es, además, el aperitivo perfecto para comenzar este recorrido casi onírico, cuya primera parte lleva el mismo título de la obra. Tomás Moro, en 1516, describió la utopía como una isla ubicada en las Américas, un territorio aislado donde se desarrolla una sociedad cercana a la perfección, casi como un jardín.

Y si hay, si hay algo en común entre un jardín y una utopía, es que ambos están delimitados dentro de una idea de perfección interior que se encuentra, fuera de sus fronteras, con el mundo exterior que empieza. “Paraísos y jardines” es una exposición que, si bien evidencia el conflicto entre la naturaleza y el ser humano, deja en el espectador una impresión de belleza. Una belleza que se manifiesta pese a la ironía y el absurdo de anhelar un paraíso ideal —un jardín perfecto—, mientras destruimos el jardín real y alcanzable que tenemos frente a nosotros.

Es la belleza que se siente al contemplar una flor, un árbol, el canto de un pájaro o ese rayo de luz que atraviesa la ventana y calienta una mano fría. El curador y artífice de esta narrativa, Luis Fernando Ramírez Celis, señala que esta exposición es una serie de representaciones de otras representaciones.

Según lo explica en el texto curatorial, si el paisaje en el arte es una representación de la naturaleza, el jardín es también una representación del control que el jardinero ejerce sobre ella, que puede contener. “El jardinero construye utopías con las herramientas de la botánica (…), mientras que el artista representa la idea de estas utopías para darles nuevos significados”. Es así como el curador se dedicó a revisar y a seleccionar las obras de la Colección de Arte del Banco de la República para estructurar una narración.

(Le puede interesar: Ornella Munar, un ejemplo del poder femenino en las calles de Bogotá)

En torno a la idea de paraísos y jardines. A través de diversos formatos y distintas épocas, Ramírez Celis muestra la forma en la que los artistas representan la naturaleza, tanto de esos espacios controlados que son los jardines, como de ese paraíso que la religión católica ha planteado. Después de pasar por Utopía, se llega al Edén. Según el Antiguo Testamento, el paraíso terrenal se encuentra al este del Edén y se describe como un jardín abundante en plantas y frutos, donde todos viven en armonía. Pero ¿cómo se representa realmente el Edén, según distintos orígenes culturales y creencias?

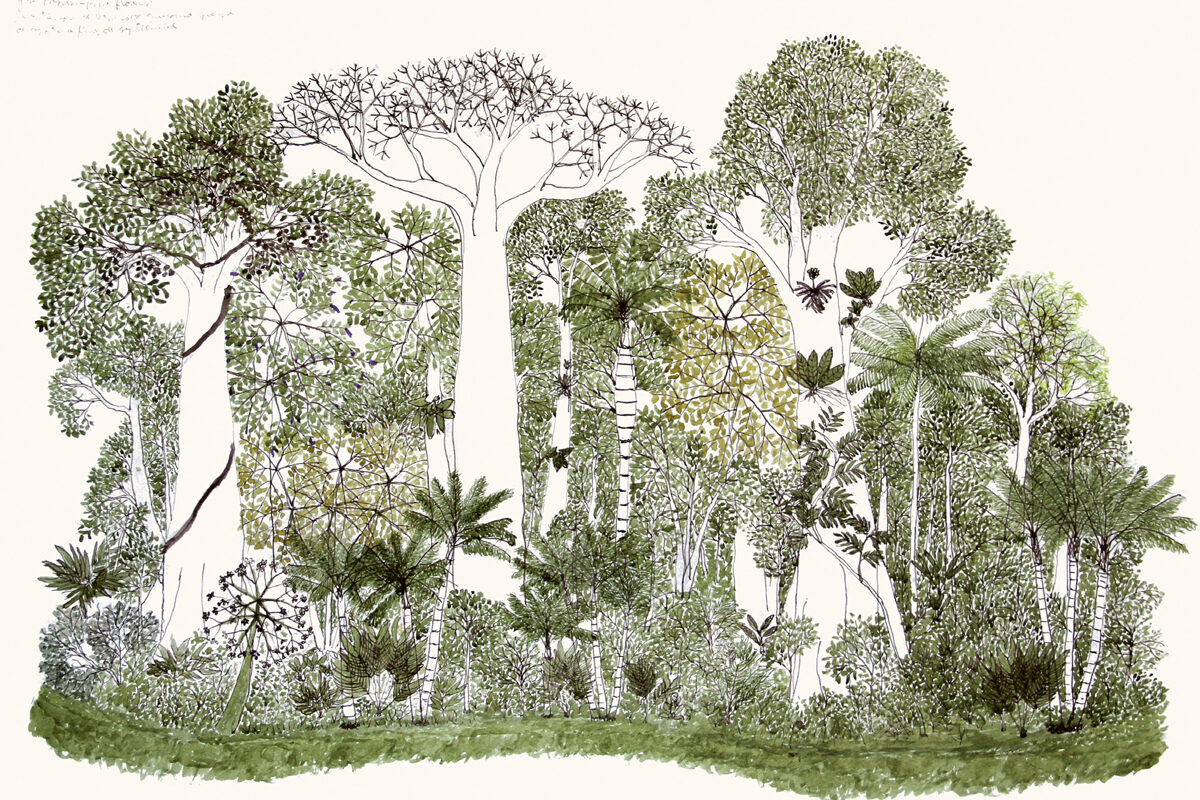

En la exposición se plantea un paralelo entre Adán y Eva en el jardín del Edén, del artista Jan Brueghel, pintado en el siglo XVII, y El ciclo anual del bosque de vega, realizado en La Chorrera (Amazonas) por el artista Abel Rodríguez. Así se construye una representación de dos polos opuestos, pertenecientes a culturas y épocas diferentes, pero unidos por una misma idea: la del jardín primigenio.

“Son construcciones culturales en las que la naturaleza parece ser una promesa de un mundo mejor, de un mundo al que quisiéramos llegar. Un mundo después de la muerte, un mundo que hace más bonita, más agradable, más amena nuestra existencia”, señala Nicolás Gómez Echeverri, director de la Unidad de Artes y Otras Colecciones (UAOC) y subgerente cultural del Banco de la República.

(Paraísos en el Quindío)

Podría ser como vivir en La hacienda, un óleo sobre tela de 191,5 × 180 cm del artista Ricardo Gómez Campuzano, pintado en 1930. En la obra, una mujer vestida con atuendos de la época camina entre aves de corral y las alimenta. Estar frente a esta pintura es sentir un clima templado, oler las naranjas frescas y también las que han caído al suelo, percibir el aleteo de las aves, el aroma del campo, la frescura de la brisa.

Es recostarse en una hamaca, cerrar los ojos y simplemente sentir, estar. Vivir ahí, en ese cuadro. “¿Acaso estamos ante una nueva especie de jardín, en la que los artistas son también jardineros, el museo es un jardín y el espectador solo debe dejar volar su espíritu, inmerso en una experiencia plástica más allá de las cercas y los vallados?”, se pregunta Ramírez Celis.

Uno de los objetivos claros de esta muestra es generar una experiencia que motive el deseo de vivir en un lugar mejor, donde predominan los ocres, los azules, los verdes y la luz que atraviesa la vegetación. Pero, a su vez, busca estimular los sentidos. Por ejemplo, hay una serie de frascos en la sala: la idea es destaparlos, oler, sentir el aroma y ejercitar el olfato, jugando a identificar a qué flor huelen. En el eje de jardines, después del Edén, las obras que se encuentran son representaciones variadas de jardines, tanto imaginarios como reales, compuestos por elementos simbólicos como árboles, flores y frutos, al igual que por estructuras arquitectónicas.

Una de las obras que más llaman la atención es Jardín de las naranjas I y II, un telón de gran formato pintado por Germán Tolosa, que representa elementos mínimos, casi flotando en la nada: un árbol de naranjas criollas —cuyo simbolismo se remonta a cuentos infantiles europeos—, un ser acostado y un ave que lo observa, como si esperara su muerte. Y entra en escena el tema de la muerte. Aunque siempre ha estado presente a lo largo de la exposición, se ha mostrado en forma más sutil, como en la simple identificación de una hoja seca.

En esta ocasión, sin embargo, hay una referencia más directa en la obra de Tolosa a la violencia que asola el paisaje colombiano; quizás a esos muertos que cayeron bajo los naranjos o que flotaron en ríos con buitres sobrevolándolos. La parte donde la muerte se encuentra con la flor, o viceversa, es la última: El jardín florido. Sobre esta, Gómez resalta que los artistas presentan la naturaleza, específicamente las flores, como elementos simbólicos de la vida y la muerte. “Muestra la fragilidad de la vida: por muy bella y vital que se vea una flor, su fin último es la muerte.

Ese elemento simbólico está reiterado en las obras de esta sala”, dice el director de la UAOC. En esta sala, las piezas que se llevan el protagonismo por su impacto visual son un conjunto de retratos de monjas muertas, adornadas con flores que representan las virtudes que las caracterizaron en vida. El motivo de retratar su muerte radica en que era el momento para el que se prepararon toda la vida: el encuentro con Dios.